Самыми первыми стоматологическими инструментами были пальцы. Древние китайцы тренировались вытаскивать зубы на гвоздях: смогут вытащить плотно забитый гвоздь за шляпку – и с зубами справятся. А Петр I учился у голландцев тащить зубы ручкой ложки и концом шпаги и, говорят, серьезно в этом преуспел: целая очередь из голландцев выстраивалась к нему на прием. А какими приспособлениями пользовались стоматологи прошлого?

Рассказывает главный врач Международного Ортодонтического Центра Invisalign Ольга Емельянова (invisaligncenter.ru).

Удаление зубов

Лечение зубной боли в древности в большинстве случаев ограничивалось их удалением, и инструментов для этих целей существовало немало, начиная от заковыристого «пеликана» и заканчивая самыми обычными щипцами.

Впервые упоминание пеликана встречается в 1363 году. К XVI веку он стал главным инструментом для извлечения зубов. Название говорит о сходстве устройства с клювом одноименной птицы. Инструмент использовался долгое время, хотя осложнения после его применения встречались довольно часто. Могло произойти серьезное кровотечение, разрыв десны и даже повреждение челюстной кости, причем случалось это даже у искусных хирургов.

Не менее устрашающе выглядят древние щипцы и секаторы, захватывающие зубы у корня и способные их расшатать и вытянуть. К сожалению, не всегда получалось вынуть зуб целиком, не обломив корни и не раскрошив коронку.

Для извлечения остатков зуба использовалась «козья ножка», названная так за сходство с раздвоенными копытами козы. Ей еще в XVIII веке выскабливали лунки или расшатывали зуб перед удалением.

Стоматологические ключи, названные так из-за сходства с дверными, были распространены с середины XVII и вплоть до конца XIX века. У них был округлый коготь, которым захватывали зуб, и затем вращали его. Процедура была очень травматичной: часто случались переломы челюсти, выбитые зубы и разрывы тканей.

В середине XIX века были распространены разнообразные щипцы для выдергивания зубов. Одна из моделей может на кого угодно нагнать ужас. Речь идет о щипцах с винтовым шипом, который проникал в корень для более надежной фиксации и более эффективного удаления зубов.

С помощью такого расширителя челюсти пациента стоматолога XVI века держали открытыми во время выполнения длительных манипуляций. Им же боролись со спазмом челюстей.

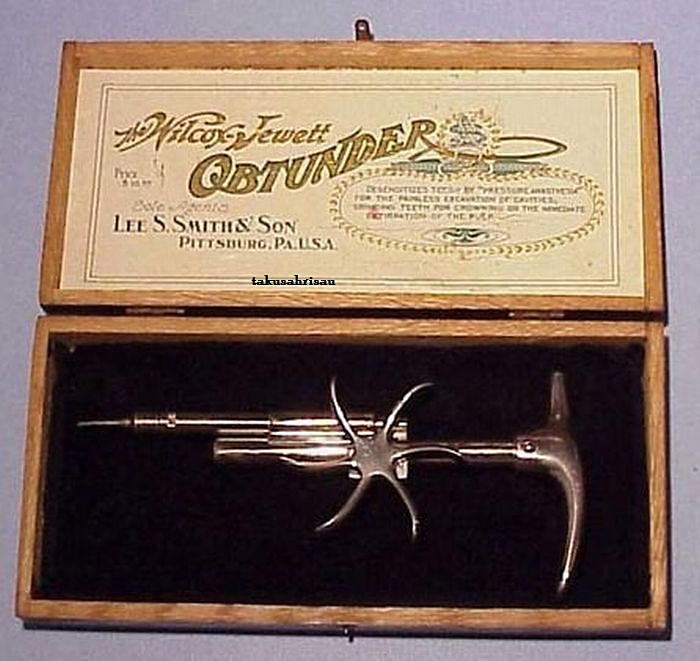

Обезболивание

Сегодня безболезненность манипуляций – главная задача стоматологии. Однако расцвет обезболивания начался лишь к концу XIX века, ранее зубы драли и сверлили на живую.

Первая демонстрация успешно проведенного наркоза случилась в 1846 году в Бостоне. Тогда американский дантист Уильям Мортон использовал эфир для того, чтобы удалить опухоль с челюсти пациента. Через год тем же способом анестезии воспользовался английский врач Джеймс Робинсон, удаливший больной моляр пациенту в Лондоне.

А в 1877 году английский врач Джозеф Кловер придумал аппарат, помогающий регулировать количество вдыхаемого газа. Глобально механика такого дыхательного аппарата осталось неизменной по сей день, хотя, конечно, внешний вид и материалы изготовления устройства сильно изменились.

Хлороформ и эфир могли «отключить» человека лишь на небольшое количество времени, а по количеству побочных эффектов могли сравниться с самым древним способом наркоза – ударом тяжелым предметом по голове. Нередко случался летальный исход.

Использование закиси азота, смешанного с кислородом, дало врачам больший простор для действий. Закись азота была известна раньше эфира и хлороформа как веселящий газ, а при смешивании с кислородом она позволила проводить более длительные операции.

Еще один шаг к современной анестезии – изобретение в середине XIX века шприцов для подкожных инъекций. Местно вводили, как правило, кокаин или этилхлорид, особенно если речь шла о лечении зубов.

Стоматологические боры

Несмотря на то, что больные зубы предпочитали удалять, иногда все же вели борьбу с кариесом: пораженные поверхности препарировали, пульпу прижигали, а отверстия заделывали самыми разными веществами: от воска, смеси меда с травами и до серебра. Первые боры напоминали устройство для высекания огня: «лук» с веревкой и «стрела» со сверлом на конце.

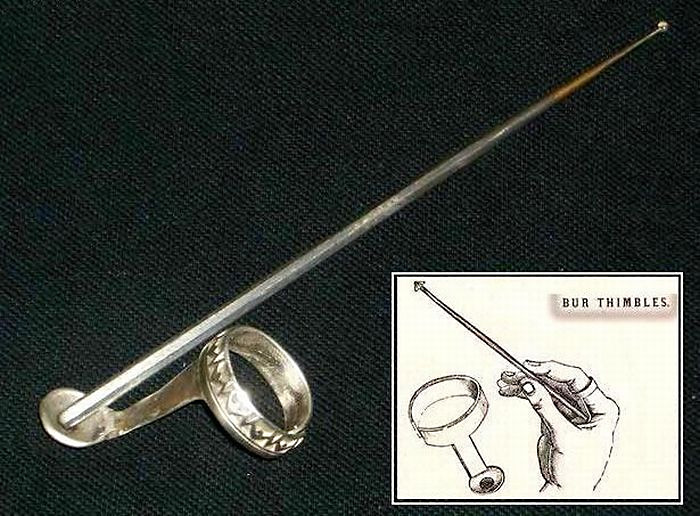

Позднее, в 1870 году, начали применять ручные боры, приводящиеся в движение пальцами. Одну кариозную полость приходилось обрабатывать несколько часов. Доктор стирал пальцы в кровь, да и пациенту приходилось набраться недюжинного терпения.

Первый автоматический бор был на пружинном механизме. Его изобрел британский врач Джордж Фэллоус Хэррингтон в 1864 году. А через год он предложил сменные насадки и изменение угла постановки бора. Одного завода этого устройства хватало на две минуты, и врач мог справиться с зубом за считанные минуты. Хотя шум и вибрация были очень и очень заметными, и врачу было неудобно с ним обращаться.

Следующим этапом развития стоматологических боров стал ножной бор, сконструированный с помощью привода старой швейной машинки. Он был способен достигать скорости в 2000 оборотов в минуту.

Первый электрический бор был запатентован в 1875 году доктором Грином. Он мог достигать скорости 3000 оборотов в минуту и господствовал вплоть до 1914 года.